中京大学 先端共同研究機構

Institute for Advanced Studies in Artificial Intelligence

「人の知をかたちに」人工知能研究の推進と普及

― 第3期(2024-2026年度) ―

共同研究プロジェクト

|

プロジェクト名

自然由来炭素化合物プロジェクト

研究員

野浪 亨

目加田 慶人

特任研究員

河村 典久

寺岡 啓

長谷川 純一

|

|---|

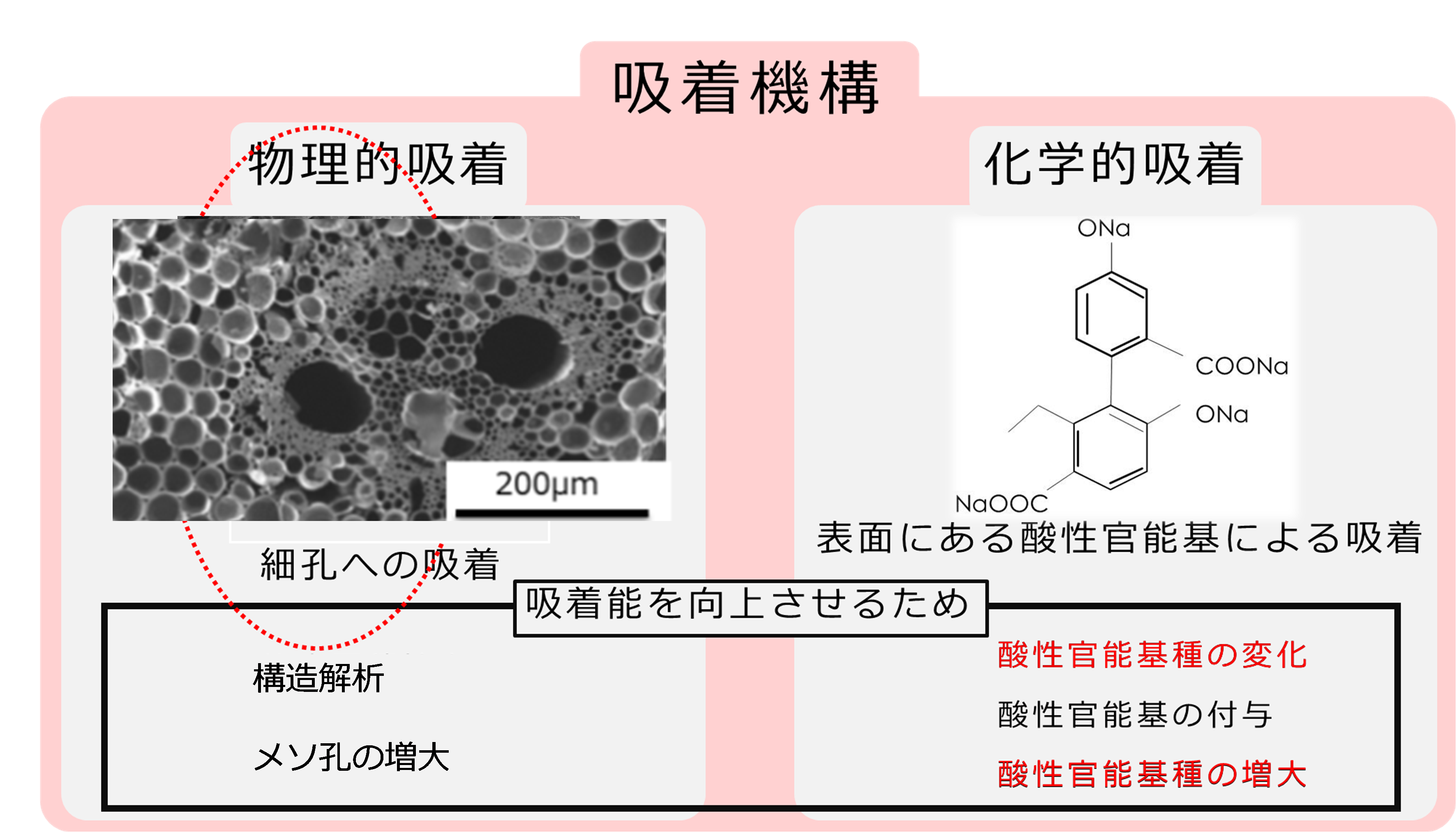

竹炭等の生物由来炭素化合物は,植物の自己最適モデリングの結果得られた精妙な組織構造を有しています.このような構造を人工的に再現・合成することは非常に難しいですが,われわれはその構造を利用することができます.

本プロジェクトでは,複雑で高度な自己組織化構造を有する生物由来炭素化合物を安心・安全な生活の確保に役立てるとともに,新しい人工知能材料の設計のための知見にしたいと考えています. |

|

プロジェクト名

エラーリカバリロボティクスプロジェクト

研究員

秋月 秀一

橋本 学

特任研究員

|

|

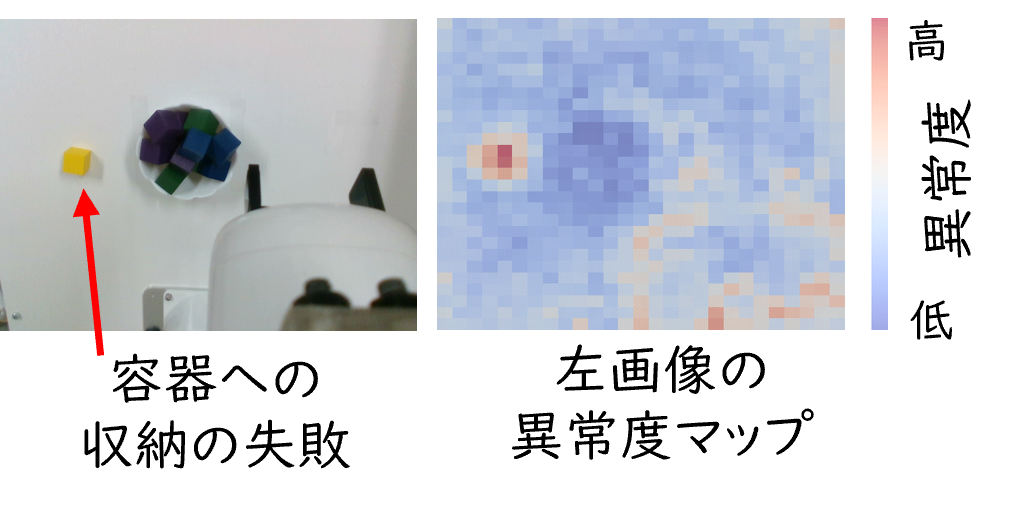

ロボットアームによる物体の操作技術は、製造、物流、サービス、ホームユースなど、多くの分野に活躍の場を広げつつあります。 ロボットは事前に与えられた動きを忠実に実行することができる一方で、周囲の物体の配置や、操作される物体の動きを完全に把握することは簡単ではありません。期待通りにタスクを完了できない場合があります。例えば、移載タスク中に、把持した物体を予期せず落下させてしまうかもしれません。

本プロジェクトにより、自らの行動を省みながら動作することのできるロボットが実現し、さまざまな場面での省人化が促進されることを期待します。 |

|

プロジェクト名

ヒューマン・ロボティクス共進化に関する研究

研究員

橋本 学

秋月 秀一

特任研究員

|

|

|

プロジェクト名

心電時系列異常検知プロジェクト

研究員

藤田 実沙

石原 彰人

特任研究員

|

|

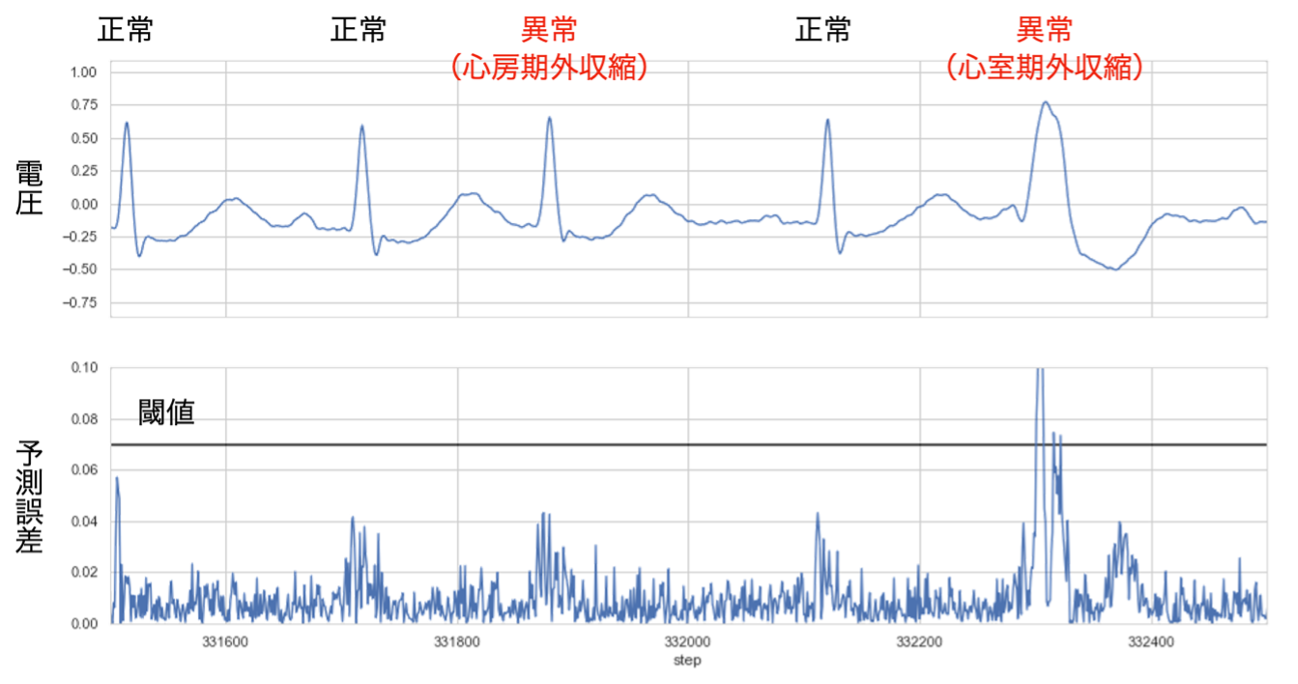

心臓の電気的な活動を記録した心電図は、病気の発見や予防、治療などに活用されています。スマートウォッチ等のウェアラブル端末で手軽に計測可能という心電図のメリットを最大限に生かすためには、医師や看護師の補助なしでその異常を検知する技術が重要です。しかし、心電図には個人差が大きいため、ビッグデータに基づいた異常検知技術を用いると誤検出が多くなってしまう患者がいるという課題があります。 本研究では、高速に学習可能なリザバーコンピューティングを用いて、短時間で個人化可能な心電図異常検知技術の開発を目指します。具体的には、患者ごとに正常な心電図を学習し、予測誤差に基づいて正常・異常を判定します。学習には正常データのみを使用するため、学習データの収集も短時間で行うことができます。

|

|

プロジェクト名

ディジタルヒューマニティーズプロジェクト(DHP)

研究員

山田 雅之

目加田 慶人

特任研究員

寺沢 憲吾

長谷川 純一

|

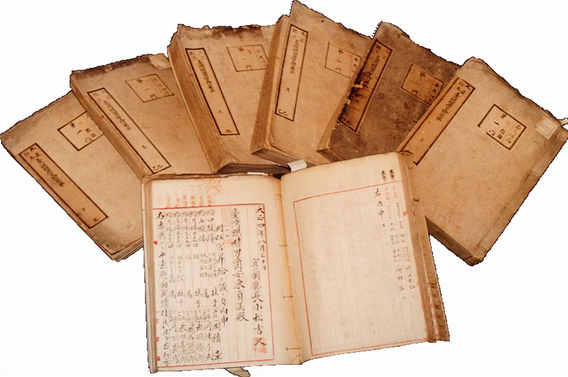

近代公文書としては唯一体系的に残されている台湾総督府文書を題材に、近代公文書に現れる手書き文字の収集や、高水準の手書き文書認識技術の開発を行っています。 |

|

プロジェクト名

メディア工学技術の社会応用

研究員

中 貴俊

山田 雅之

宮崎 慎也

兼松 篤子

特任研究員

遠藤 守

福安 真奈

|

モノづくりの初等教育用の教材コンテンツの設計開発では、対象を小学校の中・高学年程度の児童とし、電気・電子回路の基本的な知識を身につけながら、様々な機能やデザイン性をもつモノづくりの流れと魅力を知ることを目的としています。 |

|

プロジェクト名

モーション解析・生成プロジェクト

研究員

董 然

中 貴俊

特任研究員

|

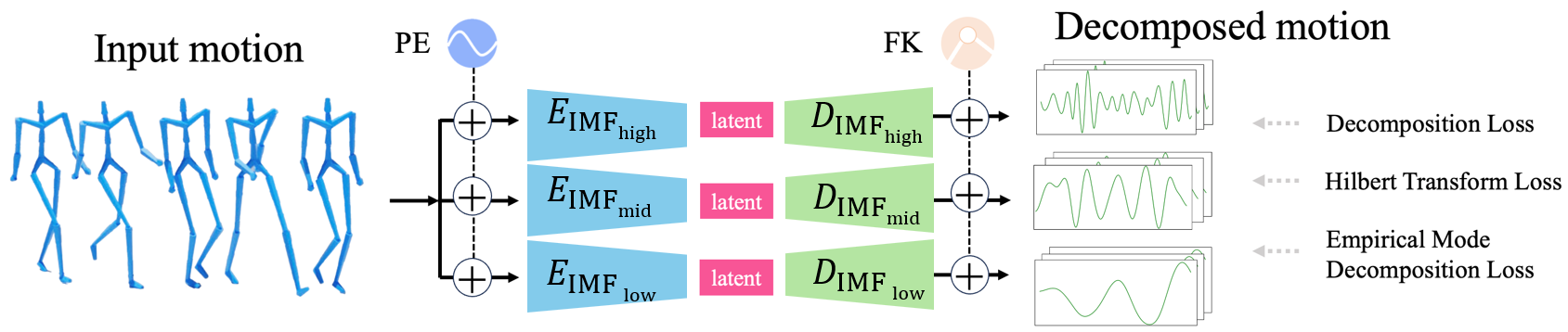

本プロジェクトでは、高コストのモーションキャプチャ技術に代わる新しい解析手法として、非線形信号の分解に優れる経験的モード分解を用いた研究を行います。この手法により、既存のモーションデータから複雑なスタイル特徴を抽出し、周波数領域での編集を可能にします。本手法を利用することで、アニメーターはモーションキャプチャを用いずにモーションスタイルの自動転移や新たなスタイルの作成が行えるようになります。本研究はメディアデザイン分野におけるAI活用の推進に貢献し、クリエイティブな可能性を広げることを目指します。

|

|

プロジェクト名

AI 技術と知的財産法 研究プロジェクト

研究員

髙野 慧太

伊藤 秀昭

中 貴俊

特任研究員

|

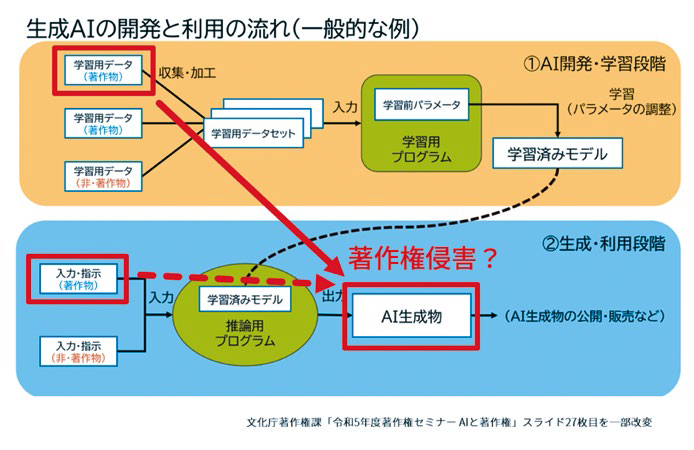

本プロジェクトでは、法学教員による知的財産法の知見と工学教員の最新のAI技術の知見を持ち寄ることにより、知的財産法の議論を深化させることを目的としています。画像や音声の生成AI技術、LoRA技術を具体的に実装しながら、AI生成物の著作権や著作隣接権の要保護性や権利侵害要件について理論的な深化を目指します。 |

|

プロジェクト名

走動作AI評価プロジェクト

研究員

國土 将平

佐野 孝

特任研究員

小磯 透

|

|

今日、身体の各関節などの位置を高い精度で検出可能な人工知能が開発されてきました。しかし、各関節の位置や角度を検出することはできますが、動きの「良し悪し」を判断することはできません。「良い動き」の定義は難しく、バイオメカニクスではパフォーマンスの高い人を良い動きと考え、運動指導者では独自の運動観察をもって良い動きと評価しています。私達のこれまでの研究で、バイオメカニクスの知見を生かしつつ、走る動作を分解して運動の節目になる動作を抽出し、一つひとつの動作を専門家が定性的に評価する観察的評価方法を開発してきました。 本研究では人工知能による骨格推計と運動観察による定性的評価とを組み合わせ、運動技能の発達が著しい小中学生を対象にして、走る動作の評価を高い精度で行う新たな人工知能を構築することを目指しています。最終的には、運動の苦手な人でも使えるようなデジタルコーチを作りたいと考えています。 |

個人研究プロジェクト

プロジェクト名

研究員

特任研究員

生物模倣製造プロセスの開発

野浪 亨

山本 翔

AIロボット・知的センシング研究

橋本 学

網膜視覚情報処理機能の解明に関する研究

石原 彰人

beyond-KIZKI 機構の万能外観検査機の研究

青木 公也

輿水 大和

表面粗さ用フィルタの応用研究

青木 公也

沼田 宗敏

輿水 大和

近藤 雄基

吉田 一朗

輿水 大和

近藤 雄基

吉田 一朗

画像処理・AI技術応用による外観検査の自動化に関する研究

青木 公也

吉村 裕一郎

3次元画像処理による作業動作認識に関する研究

青木 公也

産業用ロボットのビジョン技術に関する研究

青木 公也

ファインセラミックスの材料画像解析に関する研究

青木 公也

物体の 6oF 姿勢推定

秋月 秀一

科学啓蒙活動実施による地域への科学技術の理解増進

磯 直行

ドップラーセンサを用いた呼吸・心拍測定法の研究開発

磯 直行

上林眞司

宇宙活動の持続可能性をひろげる宇宙機と電気推進放出プラズマとの干渉現象に関する研究

村中 崇信

知的情報処理に基づく高能率画像符号化方式の開発

青森 久

戸田 英治

網膜型情報処理による画像処理手法の開発

青森 久

OKQT理論による画像符号化と画像超階調化の研究

青森 久

輿水 大和

藤原 孝幸

藤原 孝幸

カオスニューラルネットワークを用いた組合せ最適化問題の解法の解探索時系列の解析

藤田 実沙

全二重無線通信における空間ダイバーシティを用いた端末間干渉抑圧に関する研究

竹村 暢康

五輪史料プロジェクト

伊藤 秀昭

次世代半導体パッケージ技術の開発

伊藤 秀昭

山中 公博

ネットワーク環境における顔画像メディアの実装

鈴木 常彦

輿水 大和

大規模数値シミュレーションとHPCに関する研究

鈴木 常彦

山本 茂義

秦野 甯世

秦野 甯世

情報表現の理解・利用・生成の支援に関する認知科学的研究

土屋 孝文

編曲技法を利用した音楽電子透かし法に関する研究

村田 晴美

大規模数値計算による宇宙大規模構造の進化の研究

正木 彰伍

映像技術を用いたアメリカンフットボールのトレーニング手法の開発

瀧 剛志

井上 大海

持続可能な発展のためのICTを活用した異文化交流活動ラーニングサイクル

上芝 智裕

宮田 義郎

フセイン・ザナティ

フセイン・ザナティ

オーセンティック環境でのものづくりの学びによる持続可能社会構築のための理論と実践

上芝 智裕

宮田 義郎

フセイン・ザナティ

フセイン・ザナティ

メディアアート作品の記録と保存

上芝 智裕

コンピューテーショナルデザイン研究

上芝 智裕

地球内部における3次元変動データ可視化に関する研究

中 貴俊

光井 能麻

深層学習を用いた周波数空間のモーション認識・生成

董 然

人形浄瑠璃を用いたロボットインタラクションデザイン

董 然

ボンドグラフによる人体の動作に関する研究

種田 行男

鈴木 勝也

AIの利活用と知的財産権侵害

髙野 慧太

事業一覧

| 名古屋市科学館連携講座 |

|---|

| 2013年9月、情報科学分野の教育・研究活動を連携して実施するため、人工知能高等研究所と名古屋市科学館は相互協力協定を結びました。この協定に基づき、2013年より小学生向けの連携講座が開かれています。 |

| 公開講座ソフトサイエンスシリーズ |

| ソフトサイエンスシリーズは中京大学が展開する公開講座の一つで、人工知能高等研究所と名古屋市科学館が主催しています。1991年以降41回の開催を重ね、国内外の著名な研究者・アーティストが講演しています。 |

| IASAI News |

| 研究成果や運営状況を公開するために、機関誌IASAI Newsを発行しています。 |